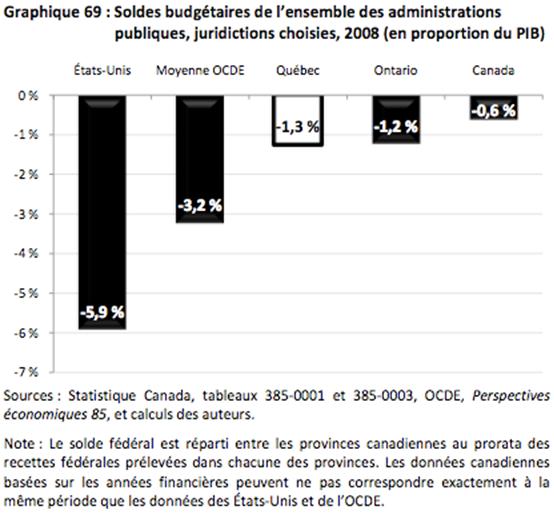

À plusieurs égards, le Québec peut être considéré comme une économie qui commerce beaucoup avec le reste du monde. En 2008, les exportations internationales québécoises représentaient 33,7 % de son PIB. Le sommet des exportations québécoises en pourcentage du PIB a été atteint en 2000, avec 42,4 % de la production intérieure qui était exportée.

Tel que le montre le graphique 6 , le solde commercial international du Québec est négatif depuis 2003. Cela implique que le Québec importe plus de biens et services qu'il n'en exporte.

2. Un spectaculaire rattrapage tant du taux d'emploi que du taux de chômage par rapport au reste du Canada

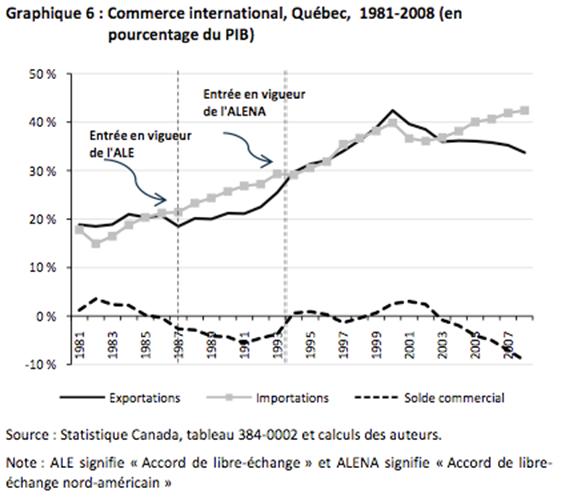

Historiquement, le taux de chômage du Québec était plus élevé que celui de l'Ontario et du Canada comme l'illustre le graphique 11. L'écart entre les taux de chômage du Québec et de l'Ontario a été particulièrement élevé pendant les années 1980, alors que le Québec connaissait un taux de chômage supérieur à celui de l'Ontario d'environ quatre points de pourcentage. Cet écart s'est toutefois comblé depuis, avec une diminution continue de l'écart de taux de chômage depuis la fin de 1999. L'écart est même devenu négatif en janvier 2009, le taux de chômage du Québec étant passé sous celui de l'Ontario, une première depuis 1976, ce qui ne se reflète évidemment pas encore dans les données annualisées du graphique 11.

Le Québec a également un taux de chômage supérieur aux autres juridictions de référence. Si la différence avec le taux de chômage canadien demeure relativement stable dans le temps, généralement autour de 1,5 à 2,5 points de pourcentage, elle a tendance à diminuer lorsqu'on considère l'écart avec les États-Unis et les pays de l'OCDE. La réduction de l'écart avec les États-Unis a commencé lors de la reprise qui a suivi la récession du début des années 1990. Ainsi, depuis 1996, l'écart entre le taux de chômage du Québec et celui des États-Unis a diminué régulièrement, passant de 6,5 points de pourcentage en 1996 à 1,4 point en 2008.

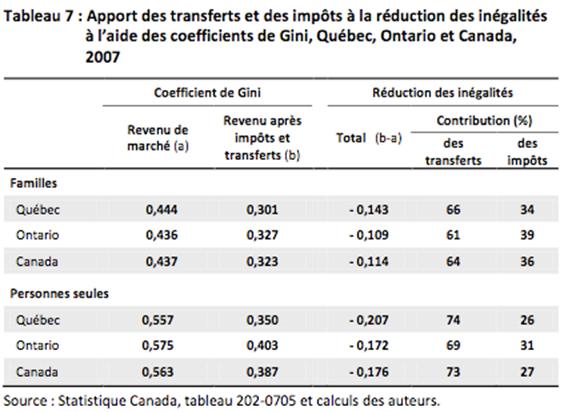

Comme il est possible de le constater au tableau 7 , les transferts et les impôts viennent réduire les inégalités. Or, cette réduction est plus grande au Québec qu'en Ontario et qu'au Canada, tant pour les familles (. 0,143 versus . 0,109 et . 0,114) que pour les personnes seules (. 0,207 versus . 0,172 et . 0,176). Le tableau illustre aussi que la contribution des transferts à la réduction des inégalités est deux fois plus importante que la contribution des impôts.

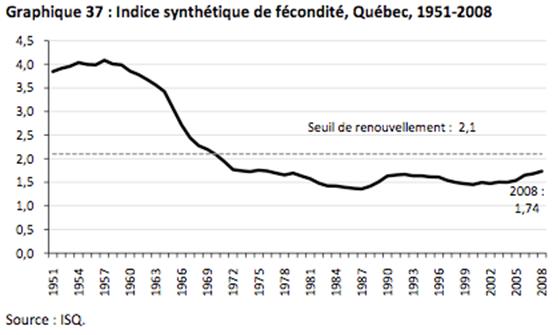

Le graphique 37 révèle une chute de l'indice synthétique de fécondité au Québec depuis les années 1960. Alors qu'il s'établissait autour de 3,9 enfants par femme de 1951 à 1962, il a diminué ensuite constamment jusqu'au milieu des années 1980 pour se stabiliser autour de 1,5 enfant par femme. Récemment, même s'il s'est accru pour atteindre 1,7, ce taux reste inférieur au seuil de 2,1 requis pour le renouvellement naturel de la population.

En 1970, le solde migratoire total du Québec était négatif de près de 45 000 personnes. Le sommet positif a été de près de 35 000 en 2004. Depuis, le Québec a accueilli en moyenne 27 300 personnes par année de plus que celles qui ont quitté.

Si de 1971 à 2008, le Québec a toujours connu un solde migratoire international positif, il présentait sur cette période un solde migratoire interprovincial négatif. Pour chacune des années, le Québec a donc perdu des résidents au profit des autres provinces canadiennes. Les ponctions les plus importantes dans la population québécoise sont survenues en 1970 et en 1977 avec le départ net vers d'autres provinces de 45 000 et de 30 000 personnes respectivement.

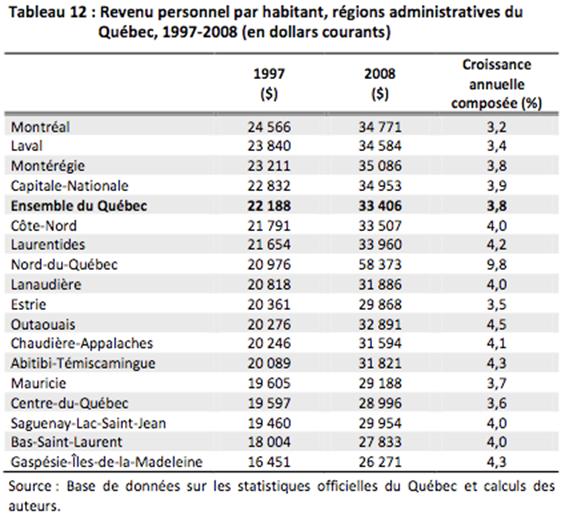

Comme le montre le tableau 12 , c'est dans le Nord-du-Québec que le revenu personnel par habitant était le plus élevé en 2008, à plus de 58 000 $. De 1997 à 2008, toutes les régions administratives du Québec ont connu une hausse considérable du revenu personnel de leurs habitants. Règle générale, les régions dont le revenu personnel par habitant était en dessous de la moyenne québécoise en 1997 l'étaient toujours en 2008. C'est notamment le cas des régions Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (26 271 $ en 2008), Bas-Saint-Laurent (27 833 $), Mauricie (29 188 $) et Saguenay-Lac-Saint-Jean (29 954 $). Les Laurentides (33 960 $), le Nord-du-Québec (58 373 $) et la Côte-Nord (33 507 $) font toutefois exception à la règle.

7. Des dépenses publiques qui, malgré une solide tendance à la hausse des dépenses de santé, apparaissent compatibles avec notre richesse collective

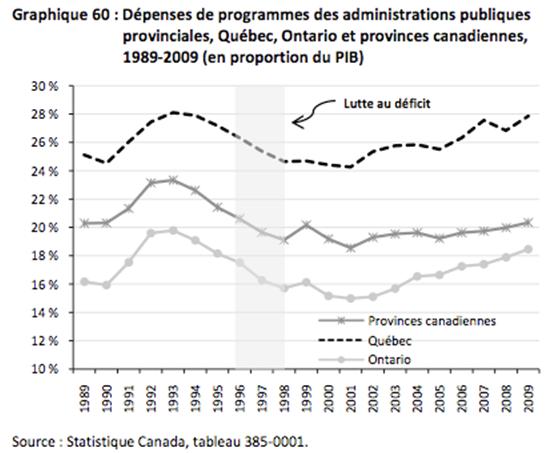

Le graphique 60 permet aussi de constater que les dépenses de programmes du Québec ont oscillé entre 24 % et 28 % du PIB dans les 20 dernières années. Entre le sommet de 1993 et le creux de 2001 se retrouve la période de lutte au déficit, qui a suivi le sommet socio-économique de 1996 et qui a mené au déficit zéro en 1998, dont l'impact est clairement visible. Enfin, dans les toutes dernières années, les dépenses du gouvernement du Québec ont augmenté plus rapidement que la croissance économique, un phénomène qui s'observe aussi dans les autres provinces mais dans une moindre mesure.

Que ce soit au Québec, en Ontario ou dans la moyenne des provinces, les dépenses gouvernementales sont en hausse constante depuis 1989 si on les mesure par habitant en dollars constants, sauf pour les années de 1996 à 1998, soit durant la lutte au déficit. Après le gros des compressions, en 1998, l'ensemble des provinces canadiennes avaient réduit leurs dépenses par habitant au niveau de 1991. Ce fut également le cas en Ontario, alors que le Québec ramenait ses dépenses de programmes par habitant au niveau de 1992.

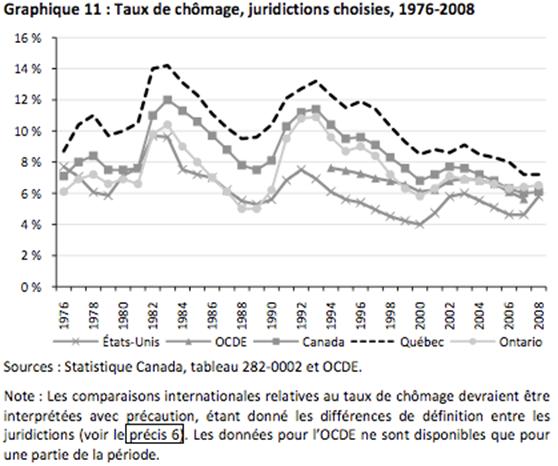

8. Un déficit budgétaire et un niveau d'endettement net qui ne sont pas hors de proportion selon les standards internationaux

Le redressement des finances publiques, ayant permis aux administrations publiques de parvenir à l'équilibre budgétaire, constitue un trait avantageux pour le Canada sur la scène internationale. Le graphique 69 , intégrant les soldes budgétaires de l'ensemble des administrations publiques, montre bien à quel point les États-Unis ou la moyenne de l'OCDE se situaient relativement loin de l'équilibre budgétaire en 2008.